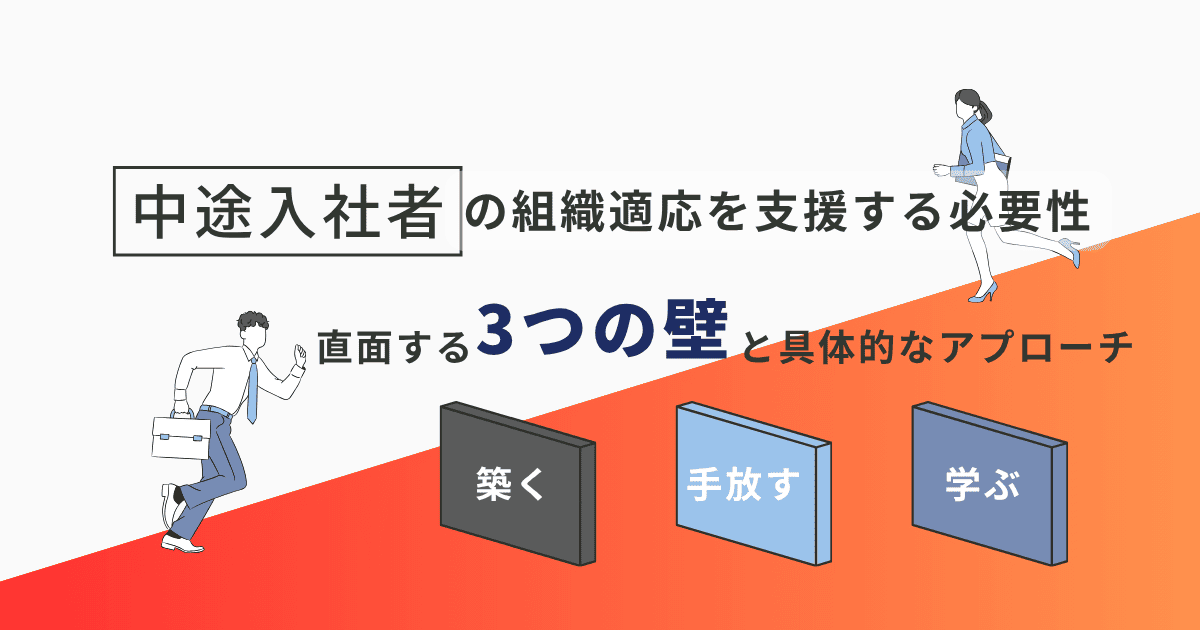

中途入社者の組織適応を支援する必要性|中途入社者が直面する3つの「壁」と克服のための具体的なアプローチを紹介

目次[非表示]

中途入社者の組織適応が重要な理由

中途入社者が持つ強みは、なんといっても豊富な経験やスキルです。新卒入社者と異なるその特長を生かした活躍が期待されること自体は当然です。でも、それはすなわち「即戦力」ということではありません。

他社でどれほどの経験があっても、その業界や職種についてどれほどの知識やスキルを持っていても、新しい組織では、その組織なりの用語、考え方、文化、やり方などがあり、前職までの経験だけですぐに仕事がサクサクこなせるわけではないのです。

そのため、中途入社者が最初に取り組むべきなのは、「組織に馴染む」ことです。それを「組織適応」と言います。「組織適応」がスムーズに進めば、その分だけ早く経験を活かした活躍が期待できます。もし、「組織適応」につまずくと、経験がある強みを活かして活躍できるようになるためにも、相当な時間を要してしまうことがあります。それだけではなく、馴染めないことがメンタル不全やモチベーション低下などにつながる可能性もあるのです。

一般的に、中途入社者は、「即戦力採用」などと言われることからもわかるように、「経験者なのだから、“即戦力”だろう」と周囲から思われがちですし、中途入社者自身も「即戦力として入社するのだから、すぐ成果を出さねば」と気負ったり、焦ったりしがちです。

これまでにどれほどの経験があっても、その新しい組織では、「新人」であることに目を向けず、組織側のケアが行き届かなかったり、中途入社者自身が焦るあまり、空回りしてしまったりするのは、非常にもったいないことです。

まずは、「即戦力」と思い過ぎないこと、これは、受け入れる組織側も中途入社者自身もいったんその考えから抜け出ることは大事です。

その上で、中途入社者が新しい組織に入ってきた時に直面しがちな3つの壁を理解し、その克服方法を受け入れる職場側も中途入社者自身も理解した上で、スムーズな組織適応が行えるようにすることが肝要です。

トレーナーなど中途入社者にとっての近しい利害関係者も、中途入社者がぶつかる壁を理解し、その克服を支援する必要があります。

▼さらに詳しく学びたい方へ(無料セミナー動画)

「なぜ、あの人は定着しないのか?」 中途入社者の組織適応の“壁”を乗り越える支援のヒント

中途入社者が直面する3つの壁とは何か?

%20(1).png?width=756&height=397&name=%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%20%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%20(4)%20(1).png) 中途入社者は、他社での経験はあるものの、新しく入社した組織では、「新人」です。文化も価値観も考え方も知識もスキルも学び直す必要があります。どれほどこれまでの経験の蓄積があっても、その経験をすぐに100%活かせるかといったらそんなことはありません。

中途入社者は、他社での経験はあるものの、新しく入社した組織では、「新人」です。文化も価値観も考え方も知識もスキルも学び直す必要があります。どれほどこれまでの経験の蓄積があっても、その経験をすぐに100%活かせるかといったらそんなことはありません。

人によってその大小はあるでしょうが、中途入社者がぶつかる壁は、大きく3つに分類できます。

「築く」壁

1つ目が「築く」壁です。

いくら前職で華々しい活躍をしていた人であっても、新しい組織では、周囲に知っている人はほぼいない状態からのスタートとなります。そこで、人とつながっていくこと、他者を覚え、自分を覚えてもらうといった人間関係を築くための壁がまずは存在します。

新卒入社者には、全員が集まる新入社員研修が用意されていることが多く、そこでまず、同期とのつながりができます。また、新入社員研修をサポートしている人事との関係も強固になります。配属後、OJTがスタートすれば、OJTトレーナーやそのOJTトレーナーを介して周囲の人を覚えたり、周囲の人に覚えてもらったりもします。少しずつ社内の人間関係の輪に入っていける仕組みが結構整っているのです。

一方、中途入社者の場合は、そういう人間関係の構築を一人で行わなければならない場合が多く、少なくとも「同期」という新卒入社者が新入社員研修期間に築ける強固な人間関係を持ちにくいという特徴があります。

周囲の人たちは決して不親切というわけではなく、聴かれたら答える、相談されたらサポートするというスタンスではあるものの、中途入社者は、人間関係の構築を手探り状態でスタートすることが一般的です。

仕事は、他者と関わりながら進めるものであるにも関わらず、社内に知り合いの数が増えていかないと、何を誰に相談すればよいのか、この許可は誰に得ればよいのか、この仕事の担当者は誰で、どういうコミュニケーション上のルール、ルートがあるのか、など、何もかもわからないことから、仕事自体もうまく進められないということも起こり得ます。

では、「築く」壁を乗り越えるために、何をすればよいのでしょうか。中途入社者自身ができること、組織側ができることを解説します。

<中途入社者自身の「築く」壁の乗り越え方>

- 周囲の人に積極的に働きかけることで、自分を覚えてもらい、相手を覚える。対面だけでなく、オンラインでもたとえば、TeamsやSlackなど社内SNSにてコメントを残す、いいね!で反応するなど、存在をアピールし、自分のことを認識してもらう

- 社内の様々なイベントに積極的に参加する。たとえば、社内の勉強会、クラブ活動、ランチ会など、意識的に顔を出してみる

- 周囲に頼ったり、教えてもらった時のお礼など丁寧に行ったりして、しっかり会話できる人であることを理解してもらう

- 上記などを通じて知り合った人を「人脈マップ」として整理しておく

<組織側ができる支援>

- 中途入社者にOJTトレーナーやメンターを割り当てる。新卒入社者に対するOJTやメンタリング期間は、たいていの場合、入社年度末までと設定されるが、中途入社者の場合は、そこまで長期間である必要はなく、3か月〜6か月程度で設定すればよい

- 中途入社者の人的ネットワークづくりを支援する。たとえば、人に紹介する、誰かにつなぐ、一緒にできる仕事をあえて作ってアサインする、など

- 上司が定期的に1on1ミーティングを行い、困ったこと、悩みなどないかヒアリングし、中途入社者の組織適応が順調に進むような支援になる対話を行う

- 経験が活かせるような簡単な業務を付与し、成果を出すことで周囲から信頼されるような仕掛けを行う

- 中途同期のようなネットワークづくりを支援する。中途入社者同士の勉強会、懇談の場などを人事や組織単位で設定してみる

「手放す」壁

2つ目の壁は、「手放す」です。

中途入社者は、経験があることが強みである一方、新しい組織に馴染む際、その強みが裏目に出てしまうことがあります。たとえば、「前職での“当たり前”」をそのまま持ち込み、新しい組織での「“当たり前”」とぶつかってしまうといったことは往々にしてありうるのです。

そこで、これまでの自分の知識、経験、価値観、考え方、働き方などを見直し、必要に応じて、手放さなければならないものを見極めることも大事です。

学んで身につけてきた自分の持っている様々なもの、ことを見直すことを「アンラーニング」と言います。「学びほぐし」とも訳されるアンラーニングは、中途入社者が新しい組織に適応するためにも必須なのですが、経験があることは、プライドにもつながるため、なかなか「手放す」ことができないという厄介な面もあります。

手放すのが難しいことには、ほかに、「中途入社者は経験者として採用されたのだから、すぐ活躍しなければならない」「簡単に人を頼ってはいけない」といった自負や気負い、遠慮などもあります。これらも、組織適応の阻害要因になり得るので、素直である、謙虚であるといったことも重要なマインドとなります。

<中途入社者自身の「手放す」壁の乗り越え方>

- 自分にとっての“当たり前”になっていることを棚卸し、新しい組織で通用するのか、周囲に確認しながら、必要に応じてアンラーニングする

- 周囲からのフィードバックを素直に受け止める。「一般的には」「前の会社では」などと反論すると教える側もだんだんと関わりづらくなる

- いったんは、「そういうものか」と受け止め、新しい組織なりのやり方をしてみる。これは、周囲からの信頼を獲得するためにも有効。

- 質問や相談を躊躇する気持ちを乗り越え、「早く学び成長したほうが組織のためになる」ととらえ方を変える

- もちろん、経験があることを評価されての中途入社である限り、これまでの蓄積で、今の組織でも使えることまで捨て去る必要はない。アンラーニングすべきこととアンラーニングしないほうがよいことを見極めることも大事

<組織側ができる支援>

- 中途入社者は、アンラーニングが難しいケースがあるという前提に立つ

- 食い違い、違和感が生じた場合は、これまでの経験が阻害要因になっている可能性を想像し、「この職場ではこういう考え方をする」など丁寧に教えることが大事

- アンラーニングしてほしいこととアンラーニングしなくてよいことを上司や先輩側も明確にしておく

「学ぶ」壁

最後の「学ぶ」壁。これが3つ目です。

中途入社者は、経験は持っているものの、新しい組織での知識、やり方、考え方、あるいは、そこで扱う商品やサービスについては詳しくないのが一般的です。

そこで、新たに学び直しが生じます。

学ぶことはたくさんあるにも関わらず、新卒入社者と異なり、手厚い新入社員研修もOJT制度も存在しないことが多く、中途入社者の学びについて体系化されていない組織も多いはずです。

学ぶための素材がどこにあるのかもわかりませんし、そもそも、「まず何を学ぶとよいのか」もわからない中途入社者に、ぽんとマニュアルなどが渡されて、「まずはこれを読んでみてください」と言われても、基本の知識がない状態で読むマニュアルから得られる知識はかなり限定的となります。

何を学ぶのか、どんな風に学ぶのか、整理してみましょう。

-

知識、スキル、マインド

これらは、研修、自己学習教材(eLearningなど)、OJTなどで学べるものです。

-

暗黙の了解、社内用語、業界用語、明文化されていない様々なルールなど

これは、仕事をしながら覚えていくしかないものですが、上司や同僚にとってはすでに“当たり前”になりすぎている事項のため、中途入社者が戸惑っているということすらわからない、という厄介なものでもあります。

では、立場ごとに取り組めることは何か、見ていきましょう。

<中途入社者自身の「学ぶ」壁の乗り越え方>

- 会社が用意しているOFF-JTや自己啓発支援の仕組み、OJTの機会などを積極的に活用する

- 学びの方向性は正しいのか、成長できているのか、などは自分でわからないもの。上司や先輩など周囲にフィードバックを求める。これを「フィードバック探索行動」という

<組織側ができる支援>

- OFF-JT、自己啓発支援の取り組みなど、人事や部門で用意している学習の機会について情報を集め、それを中途入社者に伝える(自社の育成のための資源を知らない社員も多いものです)

- 日々の観察や定期的な1on1ミーティングなどを通じて、成長の度合いを見守るとともに、適宜、フィードバックを行う

組織と個人が双方で組織適応に取り組む

中途入社者に対して、「あの人、うまく適応しないよね」「前評判良かったけど、入社してからパッとしないね」など組織適応がうまく進まないことを個人の問題にしがちですが、組織側の支援は行き届いているでしょうか?

何事にも両面があります。組織も個人も共に学び、支え合うべきなのです。

3つの壁を乗り越えるための中途入社者研修プログラム

%20(2).png?width=756&height=397&name=%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%20%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%20(4)%20(2).png) 中途入社者特有の課題である「築く」「手放す」「学ぶ」の3つ壁を具体的にどう乗り越えるのか。重要なのは「中途入社者もそれを受け入れる職場側も同じ視点で学ぶ」ということです。

中途入社者特有の課題である「築く」「手放す」「学ぶ」の3つ壁を具体的にどう乗り越えるのか。重要なのは「中途入社者もそれを受け入れる職場側も同じ視点で学ぶ」ということです。

中途入社者自身が組織に適応する取り組みをするだけではなく、受け入れる職場のマネージャやリーダーも適応しやすい環境を構築し、組織適応の支援に関わることが大事です。

ここでは3つの壁を乗り越えるための具体的な中途入社者の組織適応を支援する2つのコースを紹介します。中途入社者向けの研修と、受け入れ側向けの研修の2つをご用意しました。

中途入社者の組織適応を支援する2つの研修

-

中途入社者自身が学習するもの

【PDU対象】中途入社者自身が学ぶ!組織適応の3ステップ ~関係構築・アンラーニング・リスキリングで強みを生かす~

-

中途入社者を受け入れる職場の管理職やリーダー、OJTトレーナーなどが学習するもの

【PDU対象】マネージャやリーダーが学ぶ!中途入社者の組織適応支援 ~「築く・手放す・学ぶ」を支えるオンボーディング~

どちらの研修でも、中途入社者特有の組織適応におけるつまずきポイントを「築く」「手放す」「学ぶ」の3つに対して、中途入社者自身やそれを支える側の心構えや具体的な行動を学習します。

コース内容の詳細です。

中途入社者自身が学習するもの

【PDU対象】中途入社者自身が学ぶ!組織適応の3ステップ ~関係構築・アンラーニング・リスキリングで強みを生かす~

中途入社者の強みを活かし、1日も早く活躍できるように中途入社者自身が何をどう考え、どう行動すればよいかを多くの演習を通じて実践的に学べます。

演習の一部を紹介しますと、「築く」では、「人脈マップ」を作成したり、「手放す」では、「アンラーニングすべきこととしなくてよいこと」の整理を行ったりします。「学ぶ」では、何をどういう手段で学ぶか、学習計画を立てる演習に取り組みます。

【学習内容】

- 中途入社者にとっての組織適応とその「壁」

- 組織適応の壁を克服する(「築く」編)

- 組織適応の壁を克服する(「手放す」編)

- 組織適応の壁を克服する(「学ぶ」編)

- 一日も早く活躍するために

▼詳細はこちら

【PDU対象】中途入社者自身が学ぶ!組織適応の3ステップ ~関係構築・アンラーニング・リスキリングで強みを生かす~

中途入社者を受け入れる職場の管理職やリーダー、OJTトレーナーなどが学習するもの

【PDU対象】マネージャやリーダーが学ぶ!中途入社者の組織適応支援 ~「築く・手放す・学ぶ」を支えるオンボーディング~

中途入社者が組織に適応するためには、当然、中途入社者自身の努力が必須です。しかし、受け入れる職場の管理職やリーダーなど既存のメンバがそれを支援することも同時に重要です。

この研修は、中途入社者を受け入れる職場側の上司やリーダー、OJTトレーナーなどが中途入社者が組織に馴染むために何をすべきか学び、具体的な取り組みを検討する演習を行うことで、受け入れ準備が整うようになっています。

経験豊富な中途入社者が1日も早く本領発揮し、活躍する人材となれるようにするには、どのような支援すればよいかを以下のような演習で考えていきます。

「築く」支援では、「人と人をどうつなぐか」を考えます。「手放す」支援では「アンラーニングを促す1on1ミーティング」を演習で体験し、「学ぶ」支援では、「何を学ばせたいか」洗い出した上で、職場での教え方ノウハウも練習します。

【学習内容】

- 中途入社者の特徴と組織適応

- 組織適応の壁「築く」の支援法

- 組織適応の壁「手放す」の支援法

- 組織適応の壁「学ぶ」の支援法

- 一日も早い組織適応と活躍を支援するために

▼詳細はこちら

【PDU対象】マネージャやリーダーが学ぶ!中途入社者の組織適応支援 ~「築く・手放す・学ぶ」を支えるオンボーディング~

その他、中途入社者の組織適応支援に役立つ研修

「中途入社者」の組織適応を支援する研修をご受講後、さらに学びたい方におススメの研修を対象者別に1つずつ紹介します。

中途入社者自身におススメのプログラム

【PDU対象】「キャリア自律」でこれからを考える ~原点回帰し、「自分軸」を見つけるためのワークショップ~

中途入社者が意識したほうが良い姿勢の一つに「キャリア自律」があります。 自分のキャリアは自分で考えていこうというものです。

どの企業でどの仕事に従事していても、自分のキャリアは自分で考え、設計していくものだからです。自分で選んでここにいるのだと意識することはキャリア形成においても大切です。

「自分が何のために何を大事に働いているのか」という“自分軸” は固定的ではなく、キャリアを重ねながら変化していくもの。

今後新しい環境で活躍していくために、研修内で紹介するキャリア理論や考え方とご自分のキャリアを照らし合わせながら、 現時点での“自分軸”を明確にしていけるのが本研修の特徴です。

【学習内容】

- キャリアとは何か

- キャリアの転機

- 自分の仕事を支える「キャリア・アンカー」の考え方

- キャリア自律における考え方

- キャリア開発に含まれる「能力開発」

▼詳細はこちら

【PDU対象】「キャリア自律」でこれからを考える ~原点回帰し、「自分軸」を見つけるためのワークショップ~

受け入れる組織の管理職やリーダーにおススメのプログラム

【PDU対象】【1Day REAL】やって身につく!1on1ミーティング ~やる気を高め、能力を引き出す「個を活かす対話」~

中途入社者にとっての頼みの綱は直属上司になることが多く、定期的な1on1ミーティングによって、状況を共有したり、困りごとを解決するすべを見つけたり、はたまた、成長度合いをフィードバックしたり、今後の活躍への道筋を考えたりといった支援ができます。

管理職やリーダーが上手に1on1ミーティングを進められれば、中途入社者の組織適応のスピードも加速することができます。

どのように1on1ミーティングを構成するか、どういう問いを投げかけ、どんな内省を促し、中途入社者が口にした組織適応上の課題の克服をどう支援するか、多くの演習を通じて体験的に学ぶプログラムです。

【学習内容】

- 「個を活かす対話」とは何か

- 個を活かす対話とは何か

- 【演習】自己分析

- 「個を活かす対話」実践

- 【演習】テーマ1「初対面」

- 【演習】テーマ2「日々の様子」

- 【演習】テーマ3「問題発生」

- 【演習】テーマ4「成長支援」

- ※ふりかえり&相互フィードバック、「個を活かす対話ハンドブック」作成

- 今後に向けて

- ハンドブック活用の仕組みづくり

- 【演習】仕組み化

- まとめ:コーチングの基礎知識

▼詳細はこちら

【PDU対象】【1Day REAL】やって身につく!1on1ミーティング ~やる気を高め、能力を引き出す「個を活かす対話」~

中途入社者の組織適応を促す研修ならトレノケート

中途入社者の組織適応は、個人と組織の双方が取り組むべき重要な課題です。転職市場が活発化し、企業間での人材獲得競争が激化する中で、単に優秀な人材を採用するだけでなく、その人材が持つ潜在能力を最大限に引き出し、組織の成長につなげることは多くの企業での課題でしょう。

中途入社者の組織適応は、個人と組織の双方が取り組むべき重要な課題です。転職市場が活発化し、企業間での人材獲得競争が激化する中で、単に優秀な人材を採用するだけでなく、その人材が持つ潜在能力を最大限に引き出し、組織の成長につなげることは多くの企業での課題でしょう。

創業30周年を迎えるトレノケートは、創業当時(1995年)より、長年、ヒューマンスキル領域での研修も数多く提供してきました。新入社員のOJT支援は2003年より、キャリア開発支援は、2015年より手掛け、職場における「人を育てる」「キャリア形成を支援する」知見を多くもっています。

人材不足、DX推進など環境変化に伴い、人材の流動化が進む現代、「中途入社者の組織適応」に対して課題感をお持ちの企業が増えていることを実感し、これまでの知見を活かして、「中途入社者」が最初に直面するテーマ「組織適応」を支援する研修の提供を開始しました。

人材は、「採用したら終わり」ではありません。だからこそ、新卒入社者には、新入社員研修やOJT制度など手厚く支援がなされるのですが、経験者である中途入社者には、ほとんど支援がないのが現状です。

経験者の強みを最大限に生かすためには、まずは、「組織適応」です。

組織に馴染むことから、本領発揮へとつなげることができるのです。

繰り返しますが、中途入社者だけが取り組む課題ではなく、受け入れる組織側もその支援の当事者です。

これからの時代を勝ち抜く組織作りのために、中途入社者の組織適応を支援することへの投資は必須の戦略です。トレノケートの豊富な実績と専門性を活用し、あなたの組織でも中途入社者の真の戦力化を実現してください。

▼さらに詳しく学びたい方へ(無料セミナー動画)

「なぜ、あの人は定着しないのか?」 中途入社者の組織適応の“壁”を乗り越える支援のヒント

▼関連研修一覧はこちら

.webp)

-1.webp)